+7 964 558-01-25Москва

- E-mail: info@kupistarinu.ru

- Skype: kupistarinu.ru

0 предметов на 0 Р

- Главная

- Статьи

- Иконы в стиле барокко, а еще модерн, иконы неорусского стиля - такая разная религиозная живопись!

Иконы в стиле барокко, а еще модерн, иконы неорусского стиля - такая разная религиозная живопись!

30 Ноября 2013Эксклюзивно для сайта «Купи Старину!»!

Любое копирование материалов запрещено!

03.10.2017 год.

Максим Бурмистров,

публицист, собиратель, эксперт, путешественник.

Стиль барокко, зародившийся в художественной школе Италии в XVII веке в эпоху Позднего Возрождения и просуществовавший там до XVIII века, вполне отражал свое смысловое словесное значение, ведь «barocco» в переводе с итальянского означает «причудливый», «склонный к излишествам».

Новый стиль противостоял классицизму и стал очень популярным в среде обнищавшей и теряющей властные позиции, аристократии, стремящейся к показной демонстрации своего могущества и финансового достатка.

Как бы там ни было, предметы искусства, создаваемые на Западе в том же XVII веке, достаточно быстро достигают Российского государства, причем в первую очередь, экспансия коснулась Русского Севера, с которым существовало традиционное и обширное торговое сообщение и где были крупные морские порты.

Надо сказать, что новые веяния не сразу гармонично влились в канву российского творчества, поэтому на первом этапе стиль барокко оказал мало влияния на местное искусство, которое, в основном, было посвящено религиозной теме.

Действительно, сегодня стиль барокко в России мы можем в большей степени наблюдать только в архитектуре и иконописи, причем архитектурные шедевры, в подавляющем большинстве создавались носителями традиций – иностранцами, а вот русские иконы в этом стиле представляют достаточно интересный и самобытный пример того, как привнесенные элементы культуры и стиля были переработаны местными изографами и вплетены в канву религиозного почитания икон, традиционно сильного в России.

До Петра и его грандиозного замысла по созданию города на Неве стиль барокко робко прокладывал себе дорогу, ведь его вычурность и необычность мешали ему совершить сколько-нибудь значимый рывок, не было внутренней потребности у местной знати в создании иконописных памятников, слишком «не каноничных», слишком оторванных от традиционной, ориентированной на Византийские классические иконописные образцы, русской иконописной школы.

Нужно еще помнить и о том, что только при Петре была создана Академия художеств в Санкт-Петербурге, поэтому иконописное барокко существовало в полном отрыве от осмысления этого стиля русскими художниками-живописцами. То есть те из изографов, кто отважился на написание икон в «модном» барочном стиле, должны были ориентироваться исключительно на иностранные картины и иконы, промежуточного звена в виде русской барочной живописи не существовало.

Классическая русская иконопись вырабатывала свои традиции на протяжении шести веков, в ее корнях лежит строгое исполнение канона, согласно которому образы святых не могли быть похожими на живых людей, тем более странными казались художественные приемы барокко, при которых большое внимание уделялось «румяному живоподобию лиц», ярким и пышным одеждам, замысловатым орнаментам, при которых икона становилась более похожа на салонную картину, нежели на изображение Небожителей, стиралась некая невидимая, но в то же время очень четкая грань между святыми, пребывающими в Горнем Мире и обычными людьми.

Однако все изменилось, когда Западная архитектура и вообще, культура через прорубленное Петром, «Окно в Европу», хлынула в имперскую Россию.

Мир перевернулся: передовые люди общества, аристократия и сколько-нибудь зажиточные люди стремились переориентироваться на новый лад: одевшись по Европейской моде и выстроив каменный дом, украшенный хитроумными «итальянскими завитушками» и фигурками пухлых купидонов, обставив новые хоромы «по модам», стало просто неприличным оформлять Красный угол иконами, «доставшимися от прабабки» - новый стиль решительно требовал коренным образом переработать и этот, пусть и казалось бы, на века устоявшийся, табуированный принцип изображения святых на русских иконах.

Кстати говоря, в том же Питере строились храмы «с бесконечной оглядкой» на Запад, в совершенно новой стилистике, и в таких соборах Вы сегодня можете наблюдать громоздкие и витиеватые резные и золоченые барочные иконостасы, оклады икон и конечно, сами иконы.

Сегодня считается, что наиболее яркими, по своему следованию модному стилю, были иконы крупных городов, наиболее тесно имевших связь с иностранцами и сильно подверженных Западному влиянию. Естественно повторить, что заказ на такие иконы «в стиле» шел как бы изнутри – от потенциального потребителя к иконописцу, который был вынужден заняться пересмотром традиций в угоду заказчику, делая иконы «на потребу».

В качестве образцов для таких икон часто использовались работы Западных иконописцев и художников, однако в своей работе наши иконописцы все же старались адаптировать изображения, чтобы они не выглядели уж слишком чуждо в русле старых иконописных традиций.

Известно, что Церковь сопротивлялась проникновению чуждой (католической) идеологии на территорию традиционного русского православия, но оказалось, что желание заказчиков все же перевесило тягу к канону, хотя ради справедливости надо отметить и тот факт, что далеко не все иконописцы взялись за угождение тем, кто жаждал «преображения».

Поэтому если сегодня рассматривать русскую иконопись, начиная со второй половины XVII века и по середину XIX-го, когда барочная иконопись фактически сошла на нет, уступив место новым стилям, количество русских икон в стиле барокко будет не очень большим, более того, можно назвать количество таких хорошо сохранившихся памятников незначительным.

Конечно, в этом сыграли роль время и советский период, в который иконопись не только была забыта и память о ней выкорчевывалась из умов и душ людей, но и она методично уничтожалась физически, а ведь в поздних храмах и монастырях, уничтоженных и разграбленных в этот период было множество икон, выполненных в барочном стиле.

Кроме того, нужно различать иконы, выполненные строго в стиле барокко и множество памятников, несущих в себе лишь отчасти элементы этого художественного направления.

В истории России можно выделить и определенные периоды барокко, имеющие свои названия. Первым был период Нарышкинского Барокко, затем последовало Петровское барокко, Елизаветинское, Екатерининское.

Интересно, что и в середине XIX века востребованность в иконах в стиле Екатерининского барокко все равно существовала – полнолицые, румяные, одетые в складчатые атласные одежды из ярких контрастных тканей, святые появлялись на иконных досках, наверное, вплоть до революционных событий, но то были уже единичные случаи.

Давайте же теперь рассмотрим примеры икон, которые бы в той или иной мере отражали барочные тенденции в русской иконописи периода XVII – XIX веков.

Для начала посмотрите на иконы, которые можно считать классическими примерами сохранения Византийской, древней традиции, хотя эти образы были написаны уже в позднее время – в XIX веке, что свидетельствует о том, что несмотря на увлечение модными тенденциями большинство иконописцев и иконописных школ сохранили приверженность вековым традициям.

В этой связи просто необходимо сказать о старообрядцах, которые во многом являлись носителями и охранителями старых традиций, хотя и в старообрядческих иконописных памятниках встречаются барочные мотивы или элементы.

Охряная сдержанная гамма, оторванность от жизни (отсутствие живоподобия), особая стилистика в прописи ликов и одежд – таковы две старинные иконы XIX века, выполненные в каноне Византийских традиций.

Икона Николай Чудотворец – это список с чудотворного образа, явившегося на берегах Волги на бабайках – веслах, которыми управлялись плоты сплавлявшегося по реке, леса. Поэтому образ и называют Николой Бабаевским, а монастырь, основанный на месте чудесного явления иконы – Николо-Бабаевским.

Старинная икона Николай Чудотворец, список с чудотворного образа, хранившегося в Николо-Бабаевской пустыни.

Николо-Бабаевский монастырь, середина XIX века.

Вторая икона выполнена в знаменитом старообрядческом иконописном центре Мстёра, во Владимирской губернии – это многочастная икона «Воскресение Христово и Сошествие Во ад с Двунадесятыми Праздниками и Страстями Христовыми». Миниатюрно исполненное письмо позволяет вам увидеть более 160 фигур и ликов святых и других персонажей в 29-и клеймах, искусно выполненных мастером-подстаринщиком в духе «старых писем», специально для заказчика-старообрядца.

Примечательно, что общая темнота иконы связана не только с закономерным потемнением олифы, покрывающей образ, а с тем, что покрывная олифа изначально была темной, добавляющей «старины» только что написанному в 19-м веке, образу.

Старинная икона Воскресение Христово и Сошествие Во ад с Двунадесятыми Праздниками и Страстями Христовыми.

Мстёра, XIX век.

Еще одна поздняя икона в классическом стиле – Спас Державный, образ, написанный в одном из самых крупных и известных в имперской России, кустарных иконописных центров – в Холуе, Владимирской губернии.

Икона эта подокладная – иконописец тщательно прописывал только руки и лик, все остальное закрывалось ажурным окладом из тонкой фольги. Такие иконы пренебрежительно именовали «фольгушками» или «подфолежницами». А еще это – щепная икона, она написана на тоненькой дощечке, щепе. Такое упрощение во всех этапах иконного производства диктовалось тяжелейшими условиями конкурентной борьбы, развернувшейся во второй половине XIX века между живописной иконой и печатной фабричной иконой.

Изумительно написанный лик притягивает взгляд, заставляя рассматривать образ во всех подробностях.

Старинная икона Спас Державный.

Холуй, вторая половина XIX века.

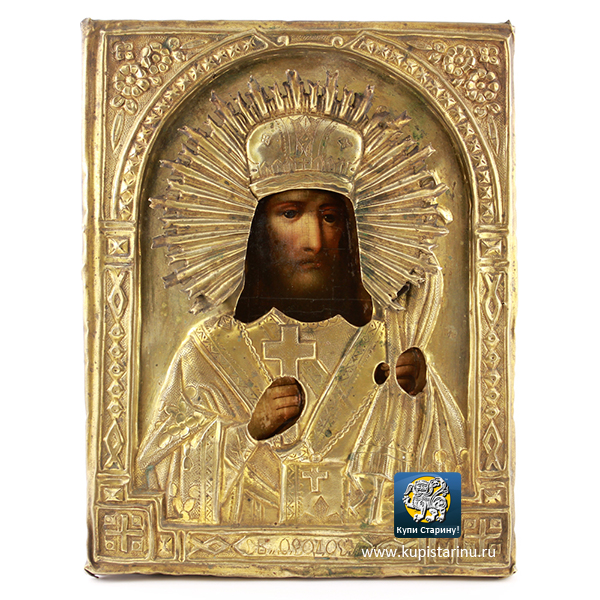

В качестве контраста стилистики давайте посмотрим на образ святого Феодосия Черниговского, выполненный в барочном духе в конце XIX века. В стилистике личного письма и в барочно-ампирном оформлении орнаментов оклада явно просматриваются Западные традиции. Икона была написана в Санкт-Петербурге, а Питер всегда в стилистике икон тяготел к католическим художественным традициям, ведь благодаря «прорубленному» Окну в Европу территории с традиционно католическим укладом и вообще, модными тенденциями в искусстве оказались рядом, оттуда и происходила экспансия художественных памятников.

Старинная икона святой Феодосий Углицкий.

Санкт-Петербург (?), XIX век.

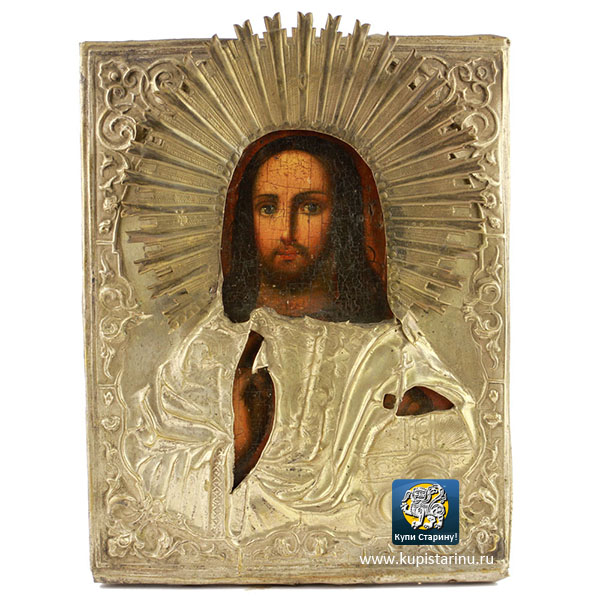

А вот прекрасный пример тоски заказчиков второй половины 19 века по былому величию Екатерининских времен – икона Спас Державный в барочном «мушкетерском» исполнении а ля «Людовик XIV» живописи и узоров оклада:

Старинная икона Спас Державный.

Россия, XIX век.

А теперь давайте откатимся назад, ко времени робкого проникновения стиля барокко в Россию через старообрядческие вотчины Русского Севера. Несмотря на отдаленность старообрядческих скитов от больших городов и портов, существенное «модное» влияние на иконопись все же оказывалось, ведь повсеместно «ходили» печатные «немецкие листы», то есть гравюры, которые привозились из далеких стран Западной Европы по морю.

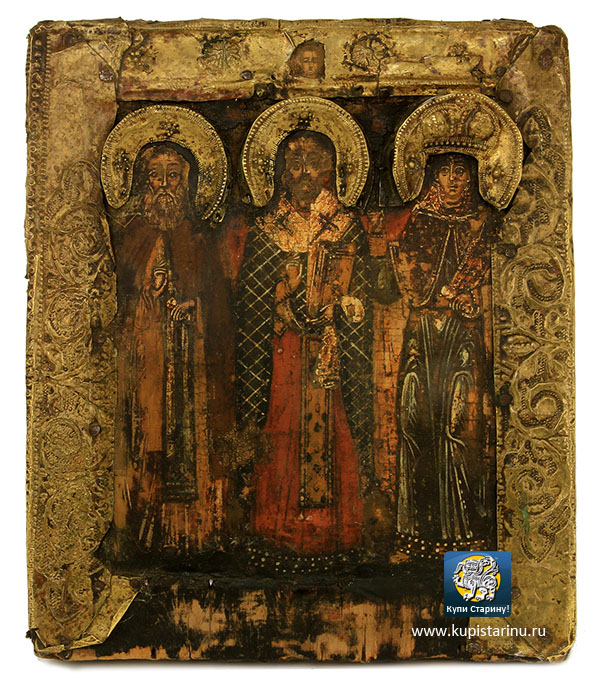

Перед Вами икона «Избранные святые» с образами преподобного Сергия Радонежского, святителя Николая Чудотворца и святой Параскевы Пятницы, именуемой в народе бабьей заступницей.

Если живопись на этой иконе вполне соответствует строгим канонам древнего благочестия, то орнаментика басменного оклада и особенно – объемные и массивные латунные венцы (нимбы) сразу дают понять, что автор видел западные иконописные и художественные образчики и попытался гармонично переработать их на свой лад.

Эта икона самая ранняя из рассматриваемых примеров и создана она во второй половине XVII века.

Старинная икона Избранные святые.

Русский Север, вторая половина XVII века.

Замечательным примером, которым мы закончим рассмотрение иконописи в стиле барокко, станет икона середины-второй половины XIX столетия с образом Богородицы «Взыскание Погибших», написанной, по всей видимости, в одном из самых крупных иконописных центров России, подверженных наибольшему влиянию стиля – в Киеве, либо в Санкт-Петербурге ( и тот и другой город имели сильные иконописные традиции и оба подверглись мощному влиянию католического религиозного искусства).

Обратите внимание не только на живоподобие в написании округленных румяных ликов Богородицы и Младенца Христа, но и на богато и контрастно исполненную одежду, на свето-теневую проработку драпировок тканей, на лучистое исполнение нимбов, что характерно для Западной иконописной школы.

Медальоны овальной формы с изображениями святой пророчицы Анны и святого Симеона Богоприимца традиционны для барокко.

Интересен тут и волнистый орнамент на опуши – это эдакий отголосок барокко и сигнал к тому, что мастер заглядывается и на новые художественные течения, уже набиравшие силу в период создания образа.

Старинная икона Богородицы Взыскание Погибших.

Киев (?), Санкт-Петербург (?), Афон (?), рубеж XVIII-XIX веков.

Остается открытым вопрос о том, что же пришло на смену иконописи в стиле барокко? Ответим на это всего двумя характерными примерами икон, одна из которых – Господь Саваоф, созданная в период с 1820 по 1830 год замечательным безымянным мастером, непосредственно воспитанным в Питерской Академии художеств.

Это классический академический стиль, добротный, заставляющий долго и в подробностях рассматривать тонко исполненную запоминающуюся икону. Отметьте для себя тот факт, что образ Создателя тут все же выглядит сказочным, хотя и напоминает живого персонажа.

Старинная икона Господь Саваоф.

Санкт-Петербург, первая треть XIX века.

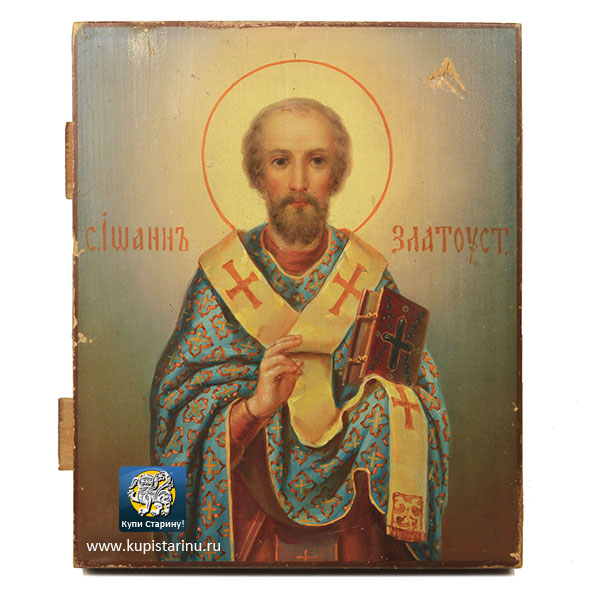

Вторая икона показывает еще более поздний и чрезвычайно редкий стиль исполнения икон, развитие которого было прервано революционными событиями – это стиль модерн (или неорусский стиль, открытый русскими живописцами – Васнецовым, Нестеровым и другими).

Отличительными чертами этого стиля в иконописи стало яркое живоподобие в написании ликов святых, а также строгая и богатая орнаментика в изображении облачений. Классический и качественный образчик этого направления – образ святого Иоанна Златоуста, икона, выполненная, скорее всего, все в том же Питере. При разглядывании иконы создается иллюзия не только созерцания образа человека, могущего жить среди нас сейчас, но и удивительное ощущение натуральности тканей облачения, кажется, что их можно потрогать и почувствовать руками настоящую расшитую золотом, лазурную парчу!

Старинная икона святой Иоанн Златоуст.

Санкт-Петербург (?), XIX век.

Подводя итог нашему краткому обзору, хочется сказать, что иконопись и в стиле барокко и в стиле рококо и в стиле ампир, а затем и в академическом и «модерновом» стиле обозначила новый формат в изображении святых, при котором икона, по сути стала выглядеть, как картина, а не как окно в Горний Мир, как это было в многовековой традиционной иконописи, ориентированной на художественные устои Византии.

Несмотря на «не каноничность» и приукрашивание, на излишнюю декоративность и вычурную яркость, образы в стиле барокко оставили свой самобытный и интересный след в истории отечественной иконописи, каждая такая икона обладает своим характером и своим собственным набором художественных приемов, которые применил в работе иконописец, ее изготовивший более ста лет назад.

Нельзя отрицать и той необычайной энергетики, которые несут в себе эти добрые и «волшебные» в своей романтической изобразительной ауре, иконы. Зритель, молящийся человек всегда находил в них душевный отклик, сострадание и получал помощь по своей молитве, а значит, их стилистика не мешала общению человека с Небом.

Часто можно услышать мнение людей, увлеченных иконами о том, что дескать, одни стили в иконописи достойны внимания, а другие – нет. Что истинно ценно и что не ценно? На мой взгляд, решать совсем не нам. В русле сохранения памятников старины и их изучения, в понимании и осознании того, сколь мало осталось, сохранилось до нашего времени старинных икон в принципе, должна прийти и утвердиться мысль о том, что абсолютно любая икона является ценнейшим и уникальным произведением с равными правами ко всем остальным представителям этого направления религиозного искусства.

Новые поступления

| Каталог товаров | Сервис и помощь | Статьи | Мы в Vkontakte |

|---|---|---|---|

© 2005-2014 «Купи Старину» / Разработка - студия.ру